広松渉『エンゲルス論』」にみるドイツ・イデオロギー解説他

広松渉『エンゲルス論』」にみるドイツ・イデオロギー解説他 2025.10.09改訂

2025.10.09改訂

広松渉『エンゲルス論』」にみるドイツ・イデオロギー解説他

広松渉『エンゲルス論』」にみるドイツ・イデオロギー解説他

2025.10.09改訂

2025.10.09改訂

ホーム

ホーム 目次MyMarxへ)

目次MyMarxへ) 9条を抵抗の拠点に

9条を抵抗の拠点に 尾西児童図書館の存続を求める活動資料(れんげニュース)

尾西児童図書館の存続を求める活動資料(れんげニュース) 杉原千畝広場

杉原千畝広場  資本論

資本論  『資本論』第一巻(読書会)

『資本論』第一巻(読書会) 私のmarkism(政治経済評論)

私のmarkism(政治経済評論)  古典学習会(空想から科学へ)

古典学習会(空想から科学へ) 古典学習会(二)(賃金・価格および利潤)

古典学習会(二)(賃金・価格および利潤) ドイツイデオロギー

ドイツイデオロギー あいち平和行進・尾北コース(2024.6.10)

あいち平和行進・尾北コース(2024.6.10)

|

マルクス・エンゲルス略年譜 TOP マルクス・エンゲルス略年譜 TOP |

2023.07.07からマルクス・エンゲルスの古典学習会を開催することになった。 ここではまずはじめに、マルクス・エンゲルスの生きた時代背景を略年譜形式で押さえておきたい。 以下の略年譜は雑誌「経済」2013.5月号掲載による。 --------------- 「マルクス・エンゲルス略年賦」(雑誌「経済」2013.5月号、p6から引用) --------------- 1818 マルクス生まれる 1820 エンゲルス生まれる ※1770~1831 ヘーゲル(精神現象学1807、論理学1812、エンチクロペディ1817、法の哲学1821) ※1789 フランス革命(当時ヘーゲル19才) ※1830 フランス:7月革命(立憲君主制) 1842 マルクス、「ライン新聞」へ寄稿、やがて主筆に 1843 「ライン新聞」編集部を退く。パリへ 1844 マルクス「独仏年誌」創刊。エンゲルス:「国民経済学批判大綱」 マルクス:「ユダヤ人問題によせて」「ヘーゲル法哲学批判序説」 マルクス・エンゲルス、「聖家族」共同執筆 1845 マルクス、パリを追放されブリュッセルへ エンゲルス、「イギリスにおける労働者階級の状態」刊行 1846 マルクス・エンゲルス、「ドイツ・イデオロギー」共同執筆 マルクス・エンゲルス、共産主義通信委員会を組織 1847 マルクス、「哲学の貧困」出版。マルクス・エンゲルス、共産主義者同盟に加盟。 1848 マルクス・エンゲルス「共産党宣言」発表 ドイツで「新ライン新聞」創刊。(仏:2月革命、独:3月革命) 1849 マルクス「新ライン新聞」に「賃労働と資本」を連載。 8月マルクス、ロンドンに亡命、経済学の研究開始。 1850 エンゲルス、マンチェスターで商会の仕事に就き、マルクスを支える。 1851 ルイ・ボナパルト、クーデターで皇帝に 1852 マルクス、「ルイ・ボナパルトのブリュメール18日」発表 1857~58 マルクス、経済学の草稿執筆「57~58年草稿」 1859 マルクス、「経済学批判」(第一分冊)刊行 1861~63 マルクス、経済学批判続編の草稿「61~63年草稿」 1863.7.6 マルクスの「経済表」を手紙でエンゲルスに送る。 1863~65 マルクス、「63~65年草稿」(資本論全3部の草稿)執筆 1862 マルクス、第一インターナショナルの「創立宣言」「暫定規約」起草 1865 マルクス、第一インターナショナル総評議会で「賃金・価格および利潤」を講演 1865~67 マルクス、「資本論」第一部完成稿執筆 1867 マルクス、「資本論」第一部刊行 1867~70 「資本論」第二部、第2~第4草稿執筆 1871 パリ・コミューン マルクス、「フランスにおける内乱」執筆(wikipedia) 1872 「資本論」フランス語版刊行開始(~75年) 第一インターハーグ大会。本部をアメリカへ 1873 「資本論」第一部第2版刊行 1875 マルクス、「ゴータ綱領批判」(独、ゴータで合同大会) 1876 エンゲルス、「反デューリング論」執筆開始 1877~81 「資本論」第二部草稿執筆(第5~第8草稿) 1880 エンゲルス、「空想から科学へ」刊行 1883 マルクス、死去 「資本論」第一部第3版刊行 1885 「資本論」第二部刊行 1886 エンゲルス、「フォイエルバッハ論」刊行 1891 エンゲルス、「エルフルト綱領批判」発表 1894 「資本論」第三部刊行 1895 エンゲルス、「マルクス『フランスにおける階級闘争』の序文」を執筆 1895 エンゲルス、死去 TOP |

「実践哲学の復権」広松渉 思想の言葉 (思想の言葉「思想」1981.6所収) TOP 実践を重要視することと、実践に関する論議を自己の哲学的体系の内部で優位に置くこととは、勿論別事である。 第一義を実践活動に置く哲学者たちにあってさえ、実践哲学が優位に遇される例は、寧ろ稀であるように見受けられる。 哲学は、一見、俗世間から超絶しているかにみえて、その実、歴史的・社会的現実と鋭く切り結んでいる。 古来、大を成した哲学者たちは、大抵が挫折せる政治家であって、彼等にとって哲学とは「別の手段を以ってする政治の 延長」であったとすら言うことができよう。 彼等の中には哲学論文という装いのもとに政論を展開した者も少なくない。講壇の飾人形輩には固よりこのことは妥当し ないが、真の哲学者たる者は古今を通じて極めて実践的である。 政治家的情熱-それは宗教家的情熱や道徳家的情熱の形を執る場合もある-が若し無ければ、有為な人士が何で哲学など という”迂遠”な代物に献身できよう。 顧みれば、十九世紀のある時点以降、所謂講壇哲学の確立に伴い、哲学のアクチュアリティーが失われたかのようにも 見える。しかし、見方によっては、講壇哲学の非実践的姿勢それ自身、相対的に安定せる体制のイデオローギッシュな 一表白なのであって、決して脱実践的であったわけではない。現に、第一次世界大戦以後、体制的危機が露わになるや -従前、講壇哲学の主流をなした認識論主義的な非実践的哲学は一気に退潮しー実践的姿勢の哲学が簇生(ぞくせい) したのであった。今にして思えば、しかし、それらはまだ牧歌的ないし哀歌的であって、今昔の感に堪えない。 昨今では、さすがに、講壇哲学の内部からすらも「実践哲学の復権」が叫ばれる情況に立ち至っている。時潮のしから しめるところ、当然と言わねばなるまい。 「実践哲学」と一口に言っても、事実上道徳哲学に局定するものもあり、政治哲学を基柱とするものもあり、多義的で あるが、実践主体たる人間が歴史的世界に内存在する以上、いわゆる個人主義道徳の如きは、事の原理上、そもそも存立 しえない。-実践は、一見孤高の営為にみえる場合であってすら、本源的・本質的に間主体的な協働であり、実践はその 都度すでに協働連関へのアンガージュマンである。-とすれば、実践哲学は、事柄に迫られて、一種の社会哲学ないし 政治哲学たらざるを得ないであろう。 実践哲学は、人々の実践やそれが物象化的にもたらす制度的既成態について単に論攷するものではなく、各自が如何 ように実践的に関与すべきかを論定する。そのためにも、実践の存在条件と存立構造を前梯的に究明する。 ここにあっては、伝統的な「主体-手段-客体」という”三項図式”を止揚して、人間の間主体的共同存在相と対象的 活動性の存立機制を「役割行動編制」に定位しつつ捉え返すことが鍵鑰をなすものと筆者は考える。 現下の実践哲学は、剰え、世界人類史的危機の只中にあって現体制を如何に変革し、如何なる理想的社会を建設するか、 その現実的諸条件を解明しつつ、将来的展望を披くものでなければなるまい。それは、帰するところ、社会変革論であり、 新社会建設論である。 人はここで、マルクス主義の過去と現在を想うことであろう。近現代の哲学において、実践哲学を基軸に据えた最たる ものがマルクス主義にほかならない。しかし、マルクス主義は、所謂ロシア・マルクス主義流の客体主義と所謂西欧 マルクス主義流の主体主義との両極分解を呈しつつ、理論的にばかりか、現実的実践においても、”昏迷”状態に陥って おり、理論的・実践的”復権”が切に冀求される。 マルクス主義は、実践哲学の部面においても、まだ体系的に完成しておらず、体系的構築の途上にある。 想えば、マルクス主義の”実践哲学”は、社会・経済・政治理論の上に、一方では革命論(戦略・戦術論、組織論、等) を構築し、他方ではカウツキー以来特色ある道徳論を展開してきたが、政治的実践論と倫理的実践論とを有機的な理論的 統一にもたらす迄には至っていない。遡っては、実践哲学の存在論的定礎に未だしいものがある。 -既成”社会主義”体制の”スターリン主義的”変質は素より単純にこの落丁に由来するものではないが、そこに一因を 求めることもできよう。時に、東欧の一部などには、初期マルクスの人間存在論や人間疎外論に基づいた実践哲学の試図 がみられる。これの登場する所以のものは諒解に難くないとはいえ、理論的には後退と評さざるを得ない。 -マルクス主義は社会革命論・新社会建設論の再構築と人倫論的なその基礎付けを甫め、実践哲学の具体的・体系的な 確立を焦眉の課題としている。このさい、価値哲学と実践哲学との媒介的結合が要訣をなすであろう。 それは価値形態論や物神性論においてマルクスの開示した物象化論の論理を、彼が永続革命論で説いた即自的・対自的な 協働的実践論と統一的に捉え返し、彼が未来社会に托した人倫的理念を宣揚するものとなる筈である。 翻って、しかし、実践哲学は抑々存在命題から価値命題をば導出できないという原理的アポリアを孕むものではない のか。成程、人がもし、普遍妥当性をもつ当為的命題を論理必然的に導来しようと志向するのであれば、それは叶わぬ事 であろう。だが、価値命題・当為命題は元来相対的である。普遍必然的な当為など存在せず、当為の承認・拒斥は、 歴史的・社会的・階級的、その他の諸条件によって本源的に規定されている。当為命題は”呼びかけ”たらざるをえず、 共同主観的呼応を得るその限りにおいてのみ間主体的妥当性を獲得するにすぎない。実践哲学は、窮竟的には、所詮 イデオローギッシュな”呼びかけ”でしかありえない。 実践の哲学は”先駆的な決意性”に支えられる。とはいえ、”実存”はすでにして共同存在である。 人は一匹の動物として孤独に「落命」することはあっても、人間としての「死」とは共同現存在の一事実である。 人間は「死」をすら孤独に身に請けることはできない。先駆的決意は「共同人としての役割」においてのみ行われうる。 寔(まこと)に、実践哲学は共同的投企の”呼びかけ”として存立するのである。 (「思想」81年6月号) TOP |

フォイエルバッハに関するテーゼ TOP フォイエルバッハに関するテーゼ TOP第1テーゼ フォイエルバッハを含めたこれまでのすべての唯物論の主な欠陥は、対象・現実性・感性がただ客体あるいは直感の 形式のもとでだけとらえられていて、人間の感性的な活動・実践として、主体的にとらえられていないことにある。 従って、活動的な側面は、唯物論とは反対に、観念論によって展開されることになった。 しかしこれはただ抽象的におこなわれたにすぎない。なぜなら、観念論はもちろん本来の意味での現実的な、感性的 な活動を知らないからである。フォイエルバッハは、思想的客体とは現実に区別される、感性的な客体を求めている のだが、しかし、人間の活動そのものを対象的な活動としてはとらえない。だから彼は、『キリスト教の本質』の中 で、理論的な態度だけを真に人間的態度と見なし、実践はその卑しい、ユダヤ人的な現象形態においてのみとらえら れ、固定されている。従って彼は、「革命的」な、実践的・批判的な活動の意義を理解しない。 第2テーゼ 対象的真理が人間の思考に達するかどうかという問題は、何ら理論の問題ではなく、実践の問題である。実践におい て、人間はその思考の真理を、即ち彼の思考の現実性と力とを、その此岸性を証明しなければならない。 実践から切り離された思考が現実的であるか非現実的であるかという争いは、純然たるスコラ的な問題である。 第3テーゼ 人間は環境と教育の所産であり、従って人間の変化は環境の相違と教育の変化との所産であるという唯物論的学説は、 まさに人間が環境を変えるのであり、また教育者自身が教育されなければならない、ということを忘れている。 従ってこの学説は、必然的に社会を二つの部分に分け、そのうちの一つは社会よりも優越しているとするようになる。 (例えばロバート・オーウェンの場合) 環境の変更と、人間の活動との合致は、ただ変革的実践としてのみ、把握されかつ合理的に理解される。 第4テーゼ フォイエルバッハは、宗教的自己疎外の事実、すなわち宗教的、空想的世界と現実の世界とへ二重化されているという 事実から出発する。彼の仕事は、宗教的な世界をその現世的な基礎に解消させることにある。 だが、彼はこの仕事が成し遂げられてからも、なお主な事がし残されているということを見落としている。 というのは、現世的な基礎が自分自身から浮き上がって、一つの独立の王国を雲の中に確立するという事実は、まさに この現世的基礎の自己分裂と自己矛盾とからのみ説明されなければならないからである。従ってこの現世的な基礎が まず矛盾として理解されなければならないし、次にこの矛盾をとりのぞくことによって実践的に変革されなければなら ない。だから、例えば、地上の家族が聖家族の秘密であることが発見されたら、今度は地上家族そのものが理論的に批判 されかつ実践的に変革されねばならない。 第5テーゼ フォイエルバッハは、抽象的な思考に満足せず、感性的な直感に訴える。しかし、彼は感性を実践的活動、即ち人間の 感性的活動としてとらえない。 第6テーゼ フォイエルバッハは、宗教の本質を人間の本質に解消する。しかし、人間的本質は、個々の個人に内在する抽象物で はない。人間的本質とは、現実には、社会的諸関係の総体である。(※ヘーゲルとの類似性) フォイエルバッハは、こうした現実的な本質にたちいらないから、 (1).歴史の過程を無視して、宗教的心情をそれだけで固定し、そして抽象的な-孤立した-人間的個体を前提せざるを えなくなる。 (2).だから彼の場合、人間の本質は、ただ「類」として、即ち、多くの個人を単に自然的に結びつける、内的な、無言 の一般性としてしかとらえられない。 第7テーゼ 従ってフォイエルバッハは、「宗教的心情」そのものが1つの社会的産物であるということ、彼が分析する抽象的個人が 現実には特定の社会形態に属しているということを見ない。 第8テーゼ すべての社会的生活は、本質的に実践的である。理論を神秘主義に誘い込むあらゆる神秘は、その合理的解決を人間の 実践およびこの実践の把握のうちに見いだす。 第9テーゼ 直感的な唯物論、すなわち、感性を実践的な活動としてとらえない唯物論が到達する最高の地点は、「市民社会」に おける個々の個人の直感(Anschauung)である。 第10テーゼ 古い唯物論の立場は「市民」社会であり、新しい唯物論の立場は、人間的社会あるいは社会化された人類 (vergesellschftete Menschheit)である。 第11テーゼ 哲学者たちは、世界を様々に解釈した(interpretiert)にすぎない。大切なことはしかしそれを変革すること (verandern)である。 TOP |

(※)ヘーゲル『精神哲学』における関係主義的人間把握の事例。(参考:マルクスとの類似性)TOP (広松渉『マルクス主義の地平』:第三章「唯物史観における人間の問題」p127 「個体の具体的な存在には、彼の根本的諸関心(Grundinteresse基本的な-間-存在)の総体、彼が他の人間 ならびに世界一般と共に形成している本質的で且つ特殊的・経験的な諸関係との総体(Gesamtheit)が属して いる。この総体性(Totalitat)は個体に内在的であり、そして先には個体の守護神と呼ばれた。 その意味で上記の総体性は個体の現実性を形成している。」(ヘーゲル「エンチュクロペディ」) (ヘーゲル『エンチュクロペディ』」(「精神哲学」岩波文庫(上)30 p217)(第406節) / 広松編『ヘーゲル』p163) TOP |

ドイツ・イデオロギー(広松渉『エンゲルス論』による)No.1 TOP ドイツ・イデオロギー(広松渉『エンゲルス論』による)No.1 TOP前略 前回、広松さんの『エンゲルス論』を下記のように少し紹介しました。 「ここでは、特に最終章の第6章「ブリュッセル時代(1845~47年)-ドイツ・イデオロギーとの対決から 『共産党宣言』へ-」において、マルクスとエンゲルスの思想形成過程における相互の思想の交叉から 『ドイツ・イデオロギー』との共同対決に至る経緯が雄渾な筆致で描かれています。 とりわけ、『ドイツ・イデオロギー』の要点を概説したp398以降は、唯物史観の視座と基本的な論点の要約と して、また、共産主義思想の基礎づけを闡明にしていると思います。精読・再読の必要ありです。」と。 それ故、ここでは、広松氏が要約した『ドイツ・イデオロギー』の要点を氏の『エンゲルス論』(p398以降)) から引用して、視点の共有を図りたいと思います。 広松氏は、「エンゲルスの書き下ろしたウアテクストのモチーフと議論の大綱は、大凡次のように辿ることが 出来よう。」として、(1)~(7)までを概括しているので、まず、その概要を採録します。 p398:(一)「フォイエルバッハ批判の基本的な視点」(上記の「フォイエルバッハテーゼ」参照) 「フォイエルバッハは、確かに人間もまた”感性的対象”であることを洞察している点で、”純粋”唯物論者 たちを大きく引き離しているが、しかし、彼はここでも観照(テオリー)に留まっているので、人間をば、その与 えられた社会的な聯関において、彼らを現にあるものに仕上げた現前の生活諸条件のもとで捉えないし、現実 に実存し、活動している人間に到達せず、”人間なるもの”という抽象的一般者にとどまりつづけており、 彼が”現実的な、個人的な、具身の人間”を認めるのはせいぜい感覚知においてである。 即ち、彼は、愛と 友情以外には、”人間的諸関係”、”人間の人間に対する関係”を知らないのである。」(p398) 広松氏:「エンゲルスはフォイエルバッハの”人間なるもの”に対して”現実的な、個人的な、具身の人間” というマックス・シュティルナーの”人間”を対置する。(p399)※ ※ここにはマルクスの『フォイエルバッハテーゼ』No.5とほぼ同文の補筆がある。「フォイエルバッハは人間 をただ”感性的対象”としてしか捉えず、”感性的活動”としては捉えない点はおくとしても」(p398) (広松版ドイイデp20) ・(p399)エンゲルスは、チェスコーフスキー、ヘスの路線に則って、ヘーゲル派哲学の観照的な態度を批判 し、実践の哲学の立場に視座をとり、しかも、ヘスやマルクスと軌を一にしながら、ヘーゲル派的”人間”を その歴史的・社会的被規定性において捉える。 フォイエルバッハ的”人間”は、それ自体としてはどこにも実在しない抽象的一般者、”普遍”概念たるに すぎない。それにひきかえ、シュティルナーの”具身の人間”は、確かに”現実的””個人”であり、”現実 に実存する、活動する人間”であるが、しかし、それは現今の”市民社会の個人”、一定の歴史的被規定態に おける人間である。シュティルナーのように、こういう”人間”、”唯一者”をもって人間の本質的な在り方、 超歴史的・超社会的な”人間なるもの”に仕立て上げることはできない。・・・ ”人間の本質”は、それ自体、諸個人の対象的活動を通じて歴史的・社会的に”進化”発展するものである。 シュティルナーによって、ヘーゲル左派的主体概念たる”実体””自己意識””人間”等と称する非実在から 実在の”人間”へと天降った今では、この現実的人間そのものが現実的に規定されなければならない。 エンゲルスがフォイエルバッハを批判するのはこの視座からである。 この視座に立って、フォイエルバッハに対するとき、その欠陥は、”人間なるもの”の捉え方だけではない。 フォイエルバッハのいう”人間と自然との統一”、その支点をなす”感性””感性的確知”とその対象もまた、 その抽象性、没歴史性の故に批判されねばならない。(エンゲルス論p400) 「ドイ・イデ」曰く:「単純な”感性的確知”の諸対象でさえ、社会的発展、産業と商業交通によってのみ人間 に与えられる」のであって、・・・自然界、感性的世界は、「それを形成する諸個人の感性的活動として把捉」 されなければならない。 フォイエルバッハは、感性的世界、その主体と対象の双方に関わる能産的な社会的歴史的活動を知らず、如上の 認識にはほど遠い。 こうして「フォイエルバッハは、唯物論者である限り、彼には歴史が見られないし、彼が歴史を考察する限り では、彼は、唯物論者ではない。彼にあっては、唯物論と歴史とが全くばらばらになっている。」(P401) 広松氏:「ここに打ち出されたフォイエルバッハ批判に立脚して、人間と人間にとっての”自然”を、その歴史 的・社会的な規定性において唯物論的に解明すること、これが改めてエンゲルス自らの課題となる。」と。 (同p401) (P401)(2)エンゲルス自らの課題と(シュティルナー寄りの)思想のベクトル エンゲルスは、歴史を解明するに当たって、飲み且つ食わねばならぬ具身の諸個人から出発する。 ヘスの影響を受けてはいるが、しかしエンゲルスは、決して、ヘスの”人間の本質の定義”-つまりフォイエル バッハの「類的存在」という人間の本質規定を”諸個人の社会的協働”として改釈し捉え直すヘスの議論からは 出発しない。(※) エンゲルスは、・・・シュティルナー的な”個人”、経験的な”我”、”具身の諸個人”から出発し、しかも 「シュティルナーのようにそこで立ち停まるのではなく」”人間”へと上昇する途を採る。 ※この点、『フォイエルバッハに関するテーゼ』のマルクスは、フォイエルバッハの”人間的本質”規定に対置 して、「人間的本質は、その真実態においては、社会的諸関係の総体である。」(No.6)というとき、ヘスの議論 と同趣である。(広松同p401)」 (p402)エンゲルス:「歴史の第一前提、つまり、”人間が歴史をつくり”うるためには、人間が生きている事が できねばならない事」、ここから第一の歴史的行為として、衣食住の諸々の欲求を満足せしめる「生活手段の産 出、物質的生活そのものの生産」が確認される。第二に、この欲求充足の活動、既成のその手段が新たな欲求を 生ぜしめること、欲求の質的・量的な拡大再生産。第三に、他の人間の産出。-夫と妻、親と子の関係、家族。 ところで、「労働における自分自身の、そして生殖における他人の生の、生産は、当初から2重の関係、つまり、 一面では自然的な、他面では社会的な関係である。」(p402,廣松版p22~p24)(※) (※エンゲルスは、社会的とは「何人かの個人の協働」とヘスを踏みながら註釈している) ここから、次のことが結論される。 ①「一定の生産様式ないし産業段階は、いつでも、協働の一定の様式ないしは社会段階と結びついている事、 ②人間が手にしうる生産諸力の大きさが社会の状態(=社会体制)を規定する事、従って ③”人類の歴史”はいつも産業の歴史と関連づけて研究されるべきだという事」がそれである。 ④「そもそものはじめから人間どうしの間には、欲求と生産の様式に規定された、唯物論的な聯関」、「次々に 新しい形態をとっていき、それ故に”歴史”を供するところの聯関」が存在するのである。(同p402) (※広松版ドイイデP50~p51では、「歴史においてはどの段階にあっても、ある物質的な成果、生産諸力の 一総体、歴史的に創造された対自然並びに個人相互間の一関係が見いだされる。-これは各世代に先行世代 から伝授されるものであるが、-生産諸力、資本、及び環境の一総和、これはなるほど一面では新しい世代 によって変容されるとはいえ、他面では当の世代に対してそれ固有の生活諸条件を指定し、この世代に一定 の発展、ある特殊な性格を賦与しもするということ、-こうして、人間が環境を作るのと同様、環境が、 人間を作るわけである。)(ゴチはマルクスの挿入) 以上、①了。 ★ブログ①(アメ-バ)掲載分はこちらです。TOP |

ドイツ・イデオロギー(広松渉『エンゲルス論』による)No.2 TOP ドイツ・イデオロギー(広松渉『エンゲルス論』による)No.2 TOP広松渉著「エンゲルス論」におけるドイツイデオロギーの要諦②(以下、①の要点のまとめ) (二)(唯物史観の原形) エンゲルスは、歴史を解明するに当たって、飲み且つ食わねばならぬ具身の諸個人から出発する。(p401) 「歴史の第一前提、つまり、”人間が歴史をつくり”うるためには・・人間が生きている事ができねばならない事」、 ここから・・・ 第一の歴史的行為として、衣・食・住の諸々の欲求を満足せしめる「生活手段の産出、物質的生活そのものの生産」 が確認される。 第二に、この欲求充足の活動、既成のその手段が、新たな欲求を生ぜしめること、欲求の質的・量的な拡大再生産。 第三に、他の人間の産出。-夫と妻、親と子の関係、家族。 ところで、「労働における自分自身の、そして生殖における他人の生の生産は、当初から2重の関係、つまり、 一面では自然的な他面では社会的な関係である。」(※)(p402)(※対自然並びに個人相互間の一関係) ここから、次のことが結論される。 ①「一定の生産様式ないし産業段階は、いつでも、協働の一定の様式ないしは社会段階と結びついている事、 ②人間が手にしうる生産諸力の大きさが社会の状態(=社会体制)を規定する事、従って ③”人類の歴史”はいつも産業の歴史と関連づけて研究さるべきだという事」がそれである。 ④「そもそものはじめから人間どうしの間には、欲求と生産の様式に規定された、唯物論的な聯関」、「次々 に新しい形態をとっていき、それ故に”歴史”を供するところの聯関」が存在するのである。 ・・・・・・・・・・(以上、①の要点) 以下、要諦② 「以上の4つの契機、根源的・歴史的な諸関係の4つの側面を考察した後に、我々は今やはじめて、人間は意識を 持っているということを見出す。・・・この”精神”は、しかし、そもそものはじめから物質に”憑かれる” という呪いがかかっている。」 ”精神”は物質に”憑かれている”。とエンゲルスは明言する。 しかし、エンゲルスは物質的自然ではなく、歴史的存在へとオリエンティーレンされており、言う所の物質は、 直ちに身体の謂いではない。エンゲルスは、”憑かれている”物質として、「振動する空気の層、音、手短に 言えば、言語の形で現れる。」ものを問題にしている。(言語論)(p403) 言語の成立時点がとりもなおさず意識の成立時点なのであって、「言語は、実践的な、他人に対しても存在し、 それ故に私自身に対してもはじめて実存するところの、現実的な意識である。しかも言語たるや、他の人間たち との交通の欲求から成立するのである。 意識というものはそれ故、そもそものはじめから社会的な生産物であり、人間が生存する限りいつもそうであ る。」(広松版p28)(広松版p29:「意識とは意識された存在以外の何物でも無い。そして、人間の存在とは彼ら の現実的な生活過程の謂いである。・・・全てのイデオロギーにおいて、人間並びに人間の諸関係が・・・逆立ちして 現象するとすれば、この現れは、人々の歴史的な生活過程から発出するものであって、それは網膜上での対象物 の倒立が人々の直接的な肉体的過程に根ざしているのと類比的である。」広松版p29) (分業論へ)(p403) 意識は、当初、「自覚を伴う本能」「群生意識」といったものにすぎないが、「生産性の上昇、欲求の増大・ ・につれて発展していく。」これにも伴って、「元来は生殖行為における分業に他ならなかった分業が発展し ていき、・・・”自然生”的な分業になる。」「分業は、物質的労働と精神的労働との分業が現れた瞬間から、 はじめて現実的な分業になる。・・この瞬間から、意識が世界から離陸し、”純粋な理論”神学・哲学・道徳 といったものの形成に進む条件が備わる。・・・尤も、こういう理論が、現存の諸関係と矛盾に陥るといって も、現存の社会的諸関係が現存の生産力との矛盾に陥る事によってのみ、そういう事も可能になるのだが。」 「意識がひとりでに何をしでかそうと構ったことではない。」 (結論) 「分業」にともなって、「精神的活動と物質的活動、享受と労働、が別々の個人に帰属する可能性が、否、 現実性が与えられるが故に、生産力、社会的状態、意識、この三者が互いに矛盾に陥ることができるし、陥ら ざるをえないということ、そしてこれら三者が矛盾に陥らない可能性は、分業が再び廃止されるという唯一の 途しかないということである。」(p404) (三)(分業論から物象化論へ) (p405)「分業にともなって、同時に配分が、しかも質的にも量的にも不平等な、労働と生産物の配分が生じ、 従って、所有が生ずる。」「さらには、分業に伴って、個々人ないしは個々の家族の利害と相互に交通しあって いる諸個人全体の共同の利害との間に、矛盾が生ずる。しかも、この共同利害たるや、単に表象のうちに”普遍” としてあるのではなく、差し当たってはまず、現実の内に、分業している諸個人の相互依存として実存するので ある。」 (注)エンゲルスは共同利害が国家として自立化されることには触れていないが、欄外の追補では、それが 国家として自立化される事、しかもその基礎には、分業によって既に条件付けられている諸階級とその利害が 介在する事にふれている。)(p405) 「そして最後に、分業は、人間が自然生的な社会にある限り、従って、特殊利害と共同利害との分裂が実存する 限り、従ってまた、活動が自由意志的にではなく自然生的に分掌されている限り、人間自身の行為が、彼にとっ て、疎遠な、対抗的な力となること、人間がそれを支配するのではなく、それが人間を隷属させるような力と なること」を指摘する。 「社会的活動のこの自己膠着、我々人間自身の産物が、凝固して我々の制御をはみ出し、我々の予期に齟齬を きたしめ、我々の目算を狂わせてしまう事象的な力となること、これは旧来の歴史的展開における主要な契機 のひとつである。この社会的な力、即ち、幾重にも屈折した生産力、つまり様々な諸個人の、分業に規定され た、協働によって成立するところのこの力は、協働そのものが自由意志的でなく自然生的であるが故に、諸個人 に対して、自分たちの統合された力としては現れず、疎遠な、自分たちの外部にある力として現れる。 諸個人は、この力の来し方行く末を知らず、それ故、もはや諸個人はこの力を統率することが出来ないどころ か、逆に、この力の方が、人間の意思や動向から独立な、いや、人間の意思や動向を主宰する、固有の道順を 辿る一連の展相と発展段階の継起を閲歴するのである。」 (エンゲルスの総括)p409 「これまでの全ての歴史段階に存在した生産諸力によって規制され、そしてこの生産力を規制しかえす交通形態 、これが市民社会であって、・・・単純家族と複合家族、いわゆる部族制をその前提ならびに基礎としている。 ・・・この市民社会こそが全歴史の真のかまどであり舞台である。」と。(p409)(注) (注)マルクスとエンゲルスの姿勢の違いについて。(広松の解説p409) 「エンゲルスは、旧来の自然生的分業の社会と「共産主義社会」とを対比し、共産主義を打ち建てらるべき社会 状態としているのに対して、マルクスはその欄外書き込みでは「共産主義とは我々にとって、打ち建てらるべき 社会状態ではない、現実がそれに依準すべき理想ではない。我々は、今日の状態を止揚する現実的な運動を共産 主義と呼ぶ。この運動の諸条件は今日の現存する前提から帰結する。」と。(p409) ※p410(四)「国家の起源、並びに、市民社会に対する国家の関係」(国家論) は、要諦③に続きます。 ②了。★ブログ②(アメ-バ)掲載分はこちらです。 |

ドイツ・イデオロギー(広松渉『エンゲルス論』による)No.3 TOP ドイツ・イデオロギー(広松渉『エンゲルス論』による)No.3 TOPp410(四)「国家の起源、並びに、市民社会に対する国家の関係」(国家論) ドイツイデオロギーの要諦③ (四)(国家論の原形)(p410) エンゲルスは、「国家の起源、ならびに、市民社会に対する国家の関係」という表題風の一句を書いているが、 これには立ち入らずに次ページ(20p)から別の議論が展開されている。しかし、原テキスト末尾(p68~72) に「国家及び法の所有に対する関係」という見出しの論考がなされているので、ここで簡単にその内容に触れて おこう。(p410) 「所有〔財産〕の最初の形態は、古代においても中世においても、部族所有である。ローマ人の場合には主と して戦争によって、ゲルマン人の場合には牧畜によって」規制されてそうなったのであった。この部族所有は、 その後、さまざまな段階-封建的土地所有、同職組合動産所有、マニュファクチュア資本-を経て、近代の資本 にまで発展する。 「この資本は、共同所有物という一切の外観を脱ぎ捨て、所有の発展に対する国家の干渉を一切排除した純粋な 私的所有〔私有財産〕である。この近代の私的所有に対応するのが近代国家であって、この国家は、税金を通じ て私的所有者たちに買い取られ」、・・・あまつさえ、「私的所有者つまりブルジョアジーが国家に与える商業 信用」「国債証券の取引相場」にその存亡がかかるものになり了っている。「ブルジョアジーは、もはや身分で はなく階級であるから、もはや地方的にではなく国民的に自己を組織化し、彼らの平均的利害に普遍的な形式を 与えるよう促される。」こうして「私的所有が共同体所有から解放されたことによって、国家は、市民社会と並 んでその外に立つ、特別な存在となったが、しかし、国家とはブルジョアジーが、外に向かっても内に向かって も、彼らの所有と彼らの利害を相互に保証しあうために必要とする組織の形式以外のなにものでもない。」 「国家は、支配階級に属する諸個人が彼らの共通の利害をそこにおいて貫徹し、当代の市民社会全体をそれに おいて総括する形式であるから、その帰結として、共通の制度はすべて、国家によって媒介され、政治的な形態 をとることになる。だからして、法律が、意志に、しかも実在的な土台から切離された自由意志にもとづくかの ごとき幻想が生ずるのである。」 広松氏のコメント(p411):この個所は、「国家の起源」を論ずる姿勢を見せていない。・・・『ドイ・イデ』 の時点では、国家の歴史的起源の事実的経過についてマルクス・エンゲルスが定見をもつに至っていないことは 留意しておくべきであろう。原始共産体、つまり、無階級、無国家の歴史段階があった事実を彼らがまだ知らな かったこと、そして過去の歴史を勝手に再構成する風潮に彼らが頑として反対していたこと、これが国家の歴史 的成立を説くのにネックとなったことは否めまい。晩年、分業の論理で国家の成立を論じたエンゲルスであって みれば、その一端なりともこの時点で論じてもよかった筈ではないか。 恐らくそれを妨げた最大の要因は、国家の概念そのものが曖昧だったことに求められるであろう。 「市民社会」については、エンゲルスは『ドイ・イデ』執筆の過程で、近代的な市民社会という狭義のそれと、 彼がヘーゲルの語法と称する広義の市民社会、即ち過去の歴史段階のそれをも含めた下部構造一般とを自覚的に 区別するようになった。 しかし、「国家」概念の方は、(イ)ヘーゲル的なそれと英仏系のそれとが十分整理されぬままに二重写しされ ている事、(ロ)その上に、ヘス式の捉え方の残渣が残っている事、(ハ)久しく小邦の緩い連合であったドイツ の”国家”を概念的に規定することの困難に逢着した事、恐らくこのような事情が重なったためか、まだ国家の 外延が不明確なままである。」(p412) (五)(歴史観)(p412) 「歴史としては、個々の世代の連続的交替にほかならない。どの世代も先行する全世代から贈られた素材、生産力 を活用するのであって、一面では、全く変化した状況下で継承した活動を続行し、他面では全く変化した活動で 旧来の状況に変様を加えるわけである。 この間の次第が思弁的な曲解を生み、後代の歴史〔後代に起こった事柄〕が前代の歴史の目的に仕立て上げられて しまう。・・・そうなると、次では、歴史が独自の目的をもつことになり、(”自己意識””批判””唯一者”等々 として)”他の登場人物と並ぶ登場人物”の一人になるのであるが、しかるに、前代の歴史の”使命””目的”萌芽” ”理念”といった言葉で喋々されているものは、その実、後代の歴史からの抽象、前代の歴史が後代の歴史に及ぼす 能動的な影響の抽象にほかならないのである。」 エンゲルスは、このあと、歴史の世界史への転化にふれ、「歴史がより完全に世界史へと転化すればするほど、 各個人の解放もそれだけ完全になる」事を論ずる。 歴史が世界史に転化するに応じて、件の「疎遠な力」もまた強大になる。がしかし、この力がその実、自然生的な協働 の「自己膠着」であることは既にみた通りである。 歴史の世界史への転化に伴って、いよいよ汎通的になった「全面的な依存、諸個人の世界史的な協働のこの自然生的な 最初の形態は、この共産主義革命によって変換され、人々の相互活動から生じ<たにもかかわらず>、従来全く疎遠な 力として人々を威圧し、人々を支配してきた諸々の力は、統御され、意識的に統制されるようになる。」 (p413)「結論」 「結局、我々は、以上で展開してきた歴史把握から次の結論を得る。 (1)生産力が発展するうちに、現存の諸関係のもとでは、害悪のもととなるだけでもはや生産力ならざる破壊力でしか ない生産力と交通手段(機械と貨幣)が生み出される段階が到来する。-そして、これと結びついて、社会のあらゆる 重荷を負わねばならないだけで社会から何の利益も受けない一階級、社会から押し出され、他のすべての階級ととこと んまで対立せざるをえないところへ追い込まれる一階級が呼び出される。この階級は,全社会構成員中の大多数を構成 するのであって、抜本的な革命の必然性の意識、共産主義的意識がこの階級から出てくる。尤も、この階級の置かれて いる境涯を直視することによって、他の階級の間でも当の意識が形成されうることは言うまでもない。」 (2)一定の生産力がそのもとで活用されうる諸条件、これがとりもなおさず当該社会の特定の一階級が支配する条件で あって、この階級の、所有に淵源する社会的な力が、その都度の国家形態となって実践的=観念論的に具現されている。 それゆえ革命的闘争はいずれも、それまで支配してきた一つの階級に鉾先を向ける。 (3)従来の革命においては、いずれも、活動の在り方には手を触れずに、ただ専ら、この活動の別の仕方での割り当て、 労働の新しい配分だけが問題とされたのであったが、共産主義革命は活動の旧来の在り方そのものを槍玉にあげ、労働 そのものを除去し、一切の階級的支配を階級そのものと一緒に廃絶する。けだし、この革命は社会の中で、もはや階級 とは見なされず、階級とは認められないところの(現今の社会内部で、既に、あらゆる階級、あらゆる国籍、等々の 解消の表現であるところの)あの階級によって行われるからである。そして、 (4)この共産主義的意識の大衆的な創出の為には、事業そのものの達成の為に劣らず、大衆的規模での人間の変革が 必要なのであるが、それはひとえに、実践運動、革命のさなかでしか進捗しえない。それゆえ、革命は、支配階級が 他のいかなる方法によっても打倒されえないから必要だというだけでなく、打倒する階級が、革命のまっただ中で しか、しみついた古垢をこそぎ落として、社会を新規に築く能力を身につけることができないという理由からしても、 革命が必要なのである。」 (六)唯物史観(p415) 「かくして、この歴史観がよって立つところのものは、現実的な生産過程を、しかも直接的な生の物質的生産から出立 して、展開し、この生産様式と連関し、それによって創り出される交通形態を、というわけで、つまり、その様々な 段階における市民社会を、全歴史の基礎として捉え、そしてそれが国家として作動する相においても叙述し、又、 宗教、哲学、道徳等々、意識のありとあらゆる理論的な産物と形態を市民社会から説明することである。 ・・この歴史観が示すには、歴史は、”精神の精神”とか称する”自己意識”に解消することで能事終わりはしない。 それどころか、歴史においては、その段階ごとに、物質的な成果、一定量の生産力が見いだされるのであって、これが 各世代に前代から引き継がれるのである。」一定量の生産力と環境条件、これは、なるほど、一面では新しい世代に よって、変容されるが、他面では新しい世代に彼ら自身の生活条件を指定し、彼らにある特定の展開、ある特殊な性格 を与える。-という次第で、環境が人間を作り、同様に又、人間が環境を作る、わけである。 生産諸力、諸資本、社会的な交通諸形態、各世代が所与のものとして見出すこれらのものの総体、実はこれが、哲学者 たちが”実体”とか”人間の本質”とかとして表象し、祭り上げたり戦いを挑んだりしてきたものの実在的な根拠なの である。(p416) この実在的な根拠たるや、これら哲学者どもが”自己意識”だとか”唯一者”だとかに成り代わって反逆してみたとこ ろで、人間の発展に対するその作用や影響を毫も損ずるものではない。この現前の生活諸条件・・・こそが、また、歴史 の途上繰り返し現れる革命的震動が果たして現存する一切のものの土台を覆すに足るほど強烈であるかどうかを決定 する。そして、もし、全面的な転覆のこの物質的なエレメンテが現存しない場合には、この転覆の理念がたとい百万遍 唱えられようとも、-現に共産主義の歴史がそれを立証しているように-、実践的な展開にとっては全くの無記で ある。」「旧来の歴史観は、こぞって、歴史のこの現実的な土台を、全然まったく顧慮しなかったか、歴史の経過とは 関連のない余事としてしか考察しなかった。それゆえ、従来の歴史観は、歴史の内に、派手な政治的大事件と、宗教 闘争、しかも理論闘争しか見ることが出来ず、取り立てて言えば、その埒内ですらある歴史時代を考察するにあたって その時代の人々が抱いていた幻想を分かち持つという仕儀に陥らざるをえなかったのである。」(p416)TOP |

ドイツ・イデオロギー(広松渉『エンゲルス論』による)No.4 TOP ドイツ・イデオロギー(広松渉『エンゲルス論』による)No.4 TOPドイツイデオロギーの要諦④ (七)(支配階級の思想と革命論)(p417) (p417)「支配階級の思想が、いつの時代にあっても、即、支配的な思想である。

即ち、社会の支配的な物質的力である階級は、同時に、その社会の支配的な精神的力である。」支配階級は、「精神的

生産のための手段を」手中に収めており、また、彼らの内部における「精神的労働と物質的労働との」社会的分業に

よって専門のイデオロ-グを擁している。このことによって支配階級が精神的にも支配するという事態が促進される。

しかし、その基本的な要因は、もっと深いところにある。ある歴史的時代、ある歴史的社会における「支配的な

(=広く行き渡っている)思想」とは、その歴史的社会を支配(=規制)している「物質的諸関係の観念的(イデオロ

ギー的)な表現」に他ならない。言い換えれば、「思想として把捉された支配的な物質的諸関係」に他ならない。

従って「支配的な思想とは、ある階級をして支配階級たらしめるその当の諸関係の観念的表現であり、このゆえに、

その階級の支配の思想なのである。」「歴史の経過を把捉するに際して、支配階級の思想を支配階級から切り離し、

それを自立化させ、ある時代にはしかじかの思想が支配したということしかみず、それらの思想が生産された条件に

意を用いないことになると、例えば、貴族制が支配した時代には、名誉、忠誠、等々の概念が支配し、ブルジョアジー

の支配する時代には、自由、平等等々の概念が支配した、などといいかねない仕儀になる。支配階級自身がおおむね、

そう思い込んでいる。」(p418)

(p418)(エンゲルスの脱線的発言!?)

全ての歴史家たち、とりわけ18世紀以降の歴史家たちに共通なこの歴史観は、時代が降るにつれて益々抽象的な思想

が、つまり益々普遍性の形式をまとう思想が支配的になるという現象に、いやが応でも当面せざるをえまい。

というのは、従前の支配階級に取って代わる新しい階級は、いずれも、自己の目的を遂行するためにすら、自己の

利害を社会の全成員の共通の利害として現してみせることを余儀なくされるからであって、これを観念的に表現すれ

ば、自己の思想に普遍性の形式を与え、それを唯一の合理的な思想として現してみせることを余儀なくされるからで

ある。革命を遂行する階級は、当初から-向こうに回すのは1つの階級だという理由からしても-階級としてではなく、

全社会の代表として登場する。ただ一つの支配階級を向こうに回す全社会集団として現れる。そうできるのは、当初、

その階級の利害が、支配階級を除くすべての階級の共通利害とつながるところが実際にまだ多いからである。

・・・従って、新しい階級は、従前の支配階級よりもより広い土台の上に立ってのみ自己の支配を達成」しうるのである。

(p418)「ある一定の階級の支配がある特定の思想の支配たるにすぎぬかのような如上の仮象は、階級の支配が社会

秩序の形態であることを総じてやめるやいなや、従って、特殊的利害を普遍的利害として、ないしは”普遍的なもの”

を支配的なものとして現してみせる必要がもはやなくなるやいなや、当然、おのずから消失する。」(p419)

ところで、”歴史においては常に思想(観念)が支配する”という考えが一たん出来上がってしまうと、様々な思想・

観念のうちから、特定の「思想」を引き出して、これこれの思想こそが歴史の規定者なりとし、「それら個々の思想や

概念を、歴史の過程で自己展開をとげる概念の”自己規定”なりとして捉え」てみせることは雑作も無い事である。

(p419)ヘーゲルのみならずヘーゲル学派の「思弁哲学はこれをやってのけた」のであるが、「歴史における精神の

主権、ないしシュティルナーの言い方を借りればヒエラルヒーを立証する手立は、次の3つにつきる。」

第一に、思想を支配階級の「個人から切り離し、そうすることによって、歴史における思想ないしは幻想の支配を認め」

ること。

第二に、「この思想の支配のうちにある順序(秩序)を持ち込み、継起する支配的思想のあいだの或る神秘的な連関を

証示すること。」この手続きは「それを概念の”自己規定”として捉えることによって達成される。」

第三に、この「”自己自身を規定する概念”の神秘的な外貌を除くため、この概念を”自己意識”といった一人各、

ないしは、歴史において”概念”の代役をつとめる”思想家たち””哲学者たち”といった一連の人格」に変える

ことである。「こうして、人々は、歴史から唯物論的なエレメンテをすっかり取り除き、今や思弁の駒を自在に」駆る

ことができるという訳である。(p420)

※エンゲルスはこのようにして単に自己の積極的な歴史観を打ち出すにとどまらず、観念論的な歴史観がよってもって

成立する事象的な基礎をその手続きをも暴露する事によって、観念論的な歴史観をトータルに超える立場を確保して

いる。(広松p420)

-----------------

(p420) 以上で、ウアテキストの約半分を辿ったのであるが、そのうち、(1)から(6)までは最旧層に属し、(7)

はその後、比較的早い時期に書かれたものである。

※広義のウアテキストでは残余の原稿が現存する。この部分は、次の3つのセクションに分けられる。

(A)財産形態(所有形態)の歴史的変遷を基軸にした歴史叙述。 (B)いわゆる疎外現象の成立する事情、それの止揚

としての共産主義、イデオロギー的顛倒の成立する次第、等々の論考。(C)「所有(財産)に対する国家と法の関係」

以下、順を追って一瞥していく。(以下(イ)~(ル)参照)

(p422)(イ)革命的な”衝突”は後進工業国にいても起こりうる。

「生産諸力と交通形態との矛盾は・・・その都度、革命となって爆発せざるをえなかった。」「我々の見方によれば、

歴史上のあらゆる衝突は、生産諸力と交通形態との矛盾にその根源をもつものである。とはいえ、衝突がある国で起こ

るには、かの矛盾がその国の内部で極限に達している必要はない。広く行われるようになった国際的交通のもたらす

先進工業国との競争によって、それほど工業が発達していない国々にも、同じような矛盾がけっこう生みだされる。

(例えばドイツの潜在的プロレタリアート、これはイギリス工業との競争によって顕在化された。)」

(p422)(ロ)プロレタリアートの階級的団結の歴史的条件。それには時間がかかる。

「競争は、諸個人を孤立化させる、ブルジョアだけでなく、プロレタリアの方をより一層。・・・従って、これら諸個人

が団結しうるまでには、・・・団結の為に必要な手段、大工業都市、大工業による低廉・迅速な交通・通信が確立して

いなければならないことは措くにしても、・・・長い時間がかかる。従って、これら孤立化させられている個人、しかも、

孤立化を日々再生産する諸関係のもとに生活している諸個人の前に立ちはだかる組織化された権力は、長い闘いの年月

を経てはじめて打倒できる。」(※)(※広松:この命題は『共産党宣言』)に再現する。p423)

(p423)(ハ)個人に対する階級の自立化。それを解消する条件。

「個々人は、別の階級に対する共同の闘いを敢行しなければならないという限りでのみ、1つの階級を形成するので

あって、その他の面では、彼ら自身の間の競争で相互に敵対し合う。」この限りでは、階級などという実体は存在し

ないのだが、しかし「他面では、諸個人は自分の生活条件を予め定められたものとして見出し、階級によってその生活

上の地位を指定され、従って又、その人格的発展をも指定され、階級に服属(階級という類に包摂され)せしめられる

という具合で、階級が諸個人に対して自立化する。」「これは個々人が分業に包摂されるのと一個同一の現象であって、

私有財産並びに、労働そのものの止揚によってしか除去できない。」「一定の階級への諸個人のこの包摂は、支配階級

に対して、もはや特殊な階級利害を押し通す必要のない一階級が形成されるに至って初めて、廃絶することができる

ようになる。」

(p423)(二)人格的な諸力の物象的な諸力への転化の廃絶。その条件としての真の共同社会。

「分業に由来する人格的な諸力(諸関係)の物象的な諸力への転化は、・・・諸個人がこの物象的な自己に服属(包摂)

せしめ、分業を廃棄することによってのみ廃絶することができる。これは、共同社会なしには不可能である。・・・共同

社会においてのみ人格的自由もはじめて可能になる。共同社会に対する旧来の代用品、つまり国家においては、人格的

自由は・・・支配階級に属する個人にしか存在しなかった。従来、諸個人がそこへと結集していたこの擬制的共同社会は、

諸個人に対して必ず自立化し、対立してきた。それは、しかも、他の階級に対する1階級の結集(団結)であったが

故に、被支配階級にとっては、全くの幻想的共同社会だったばかりか、ひとつの新しい桎梏でもあった。真の共同社会

においては、諸個人はその連帯のうちで、また連帯を通して、同時に、彼らの自由を得るのである。

(assoziation)

(p424)(ホ)共同社会と個人。いわゆる”個人の自由”。

旧来の共同社会、即ち、「一階級に属する諸個人が、しかも、第三者に対する彼らの共同利害に規制されてとり結ん

だ共同社会関係は、彼らが単なる平均的個人としてのみ属する、しかも彼らが自己の階級的生存条件の枠内で生活する

限りでの共同社会であった。彼らが個人として参加するのではなく、階級の成員として参加する一関係であった。

これに対して、革命的プロレタリアートの共同社会、自分並びに全社会成員の生存条件をコントロールに服せしめる

革命的プロレタリアートの共同社会においては、まる反対であって、諸個人は個人として共同社会に参与する。

これこそ、まさに諸個人の自由な発展と運動の諸条件を自分たちのコントロールのもとにおく諸個人の結合に他なら

ない。・・・従来の結合は、(決して例えば”社会契約”説が称するような随意的な結合ではなく、必然的な)結合に

すぎなかった。」それは諸個人から自立化した生活諸条件の上に立つ結合にすぎず、諸個人は従来、「この自立化し

た条件の埒内で偶然を享受したのであった。定まった条件の埒内で妨げられることなく偶然を楽しむこの権利が、

従来、人格的自由と呼ばれたものに他ならない。」

(p425)(ヘ)人格的個人と偶然的個人。桎梏の意識。

「人格的個人と偶然的個人との区別は、決して単なる概念上の区別ではなく歴史的な事実である。」「諸個人は、つね

に、自己から(自発的に)出発した。 とはいえ、それはもとより、与えられた歴史的な諸条件と諸関係の枠内での自己

からであって、イデオローグどものいう意味での”純粋”な個人からではない。しかるに、歴史的発展の途上、まさに

分業の内部では不可避な、社会的諸関係の自立化によって、人格的である限りでの個人の生活と、何らかの労働部門に

包摂され、それに付属する諸条件に包摂される限りでの個人の生活とのあいだに、区別が現れてくる。」「矛盾がまだ

現れない間は、諸個人が交通し合う諸条件は、彼らの個性に属する条件であって、それは決して諸個人にとって外的な

ものではない。それは・・・彼らの自己活動の条件であり、この自己活動によって産出される。従って、矛盾が現れない

間は、彼らがそのもとで生産を行う条件は、彼らの現実の被制約性、彼らの一面的な在り方に照応しているのであって

矛盾がでてきてはじめて、彼らの在り方の一面性があらわになるのであり、従って後代の人々(の意識)に対してのみ

存在するわけである。が、一旦そうなると、当の条件が偶然的な桎梏にみえ、やがては、それが桎梏だという意識が、

前の時代にも押し込まれ」それは前々から桎梏だったのだと考えられるようになる。

(p425)(ト)歴史の段階的発展。”市民社会”の継起。

当初には自己活動の諸条件として、後には自己活動の桎梏として現れたこれらの様々な諸条件、これが歴史的発展の

全体を通じて連綿とつらなる交通形態を形作っている当のものであって、これら交通諸形態が脈絡をもつのは、従前の

桎梏となった交通形態に、新しい交通形態、より発達した生産諸力に照応し、従って又諸個人の自己活動のより進歩し

た様式に照応する新しい交通形態が」次々にとって代わるという仕方で継起するからである。

(p426)ところで、「当の諸条件は、どの段階でも、同時代の生産諸力に照応するのであるから、その歴史は、次第に

発展して行く、そして次々と新しい世代に継承されていく生産諸力の歴史でもあり、従ってまた、諸個人そのものの力

の発展史でもある訳である。」この生産諸力と交通形態の一総体は、ヘーゲルの語法を襲用して市民社会と呼ばれる。

「市民社会は、生産諸力の一定の発展段階の内部における、諸個人の物質的交通の総体を包括する。市民社会は、或る

段階の商工業生活の総体を包括する。その限りで、市民社会は、国家並びに国民を超えている。もっとも、その反面、

外に向かっては、国として通用しなければならず、内に向かっては、国家として編成されねばならないのではあるが。

市民社会という言葉が出現したのは、財産関係が、古代や中世の共同体から脱却し終えた18世紀を迎えてからである。

狭義の市民社会は、ブルジョアジーを俟って、はじめて展開した。しかし、生産と交通から直接に展開する社会組織、

いつの時代にも国家並びにその他の観念論的上部構造の土台を成すこの社会組織は、ずっとこの市民社会という名で

呼ばれてきた。」(p426/(ト)了。) TOP

|

ドイツ・イデオロギー(広松渉『エンゲルス論』による)No.5 TOP ドイツ・イデオロギー(広松渉『エンゲルス論』による)No.5 TOPドイツイデオロギーの要諦⑤ (p426)(チ)意識が多岐的に発展し、時として歴史を”超える”理由。 生産諸力の発展、ひいては交通形態、”市民社会”の発展は、「自然生的に進行するので、言い換えれば自由に結合し あった諸個人の全体的計画に服したものではないので、それは、様々な地方、部族、民族、労働部門等々から出立する。 しかもこれらの地方、労働部門等々は、それぞれ当初は他から独立に発展していって次第に他と結びつくようになる。 ・・・という次第で一国民の内部にあってすら、諸個人は・・・様々な発展を辿るという結果を生ずる。そして、往事の利害 が-それに特有の交通形態が後代の利害に属する交通形態によって押しのけられているのに-諸個人に対して自立化し た見かけ上の共同社会(国家・法)のかたちで伝統的な力を永年持ちつづけることになる。・・・割合と一般的な概括を 許すような個々の論点については、往々にして、当代の経験的諸関係に、意識の方がはるか先んずる-その結果、前代 の理論家たちが後代の闘争において、権威としてよりどころとされうる-ように見えることがあるが、この理由も上述 のところから自ずと明らかであろう。」 (p427)(リ)生産力と交通に関わるプロレタリアートの歴史的地位。 「大工業と競争」の今日の社会においては、「諸個人の生存条件、制約性、一面性の一切が極めて単純な2つの形態、 即ち、私有財産と労働に鋳込まれている。」「こうしてここには2つの事実がみられる。第一に、生産諸力は諸個人か ら独立な切り離されたものとして、諸個人と並び立つ独自の世界として現れる。-こういう事態になる根拠は、生産 諸力は諸個人の力であるにもかかわらず、当の諸個人が分裂し相互に対立しあっていること、しかるに他面、これらの 力は諸個人の交通と協働関係のもとにおいてしか現実的な力にならないこと、(この両面的な事情)にある-。」 こうして、一方の側に生産力の総体が立ち、これはいわば物象的な姿態をとるに至っており、諸個人自身にとっては、 もはや諸個人の力ならざる私有財産の力、従って私有財産所有者たる限りでの個人の力となっている。かつていかなる 時代にも、生産諸力が諸個人としての諸個人の交通に対してこれほどまでに無関係な姿態をとったことはなかった。 ・・・他方の側には、この生産力に(p428)対立して大多数の諸個人が立っている。これら大多数の諸個人は、生産力と 切り離され、それゆえ、一切の現実的な生活内容を奪われて、抽象的な個人になっている。 -彼らは、しかし、こうして抽象的な個人になったことによって、はじめて、個人として直接に結合に進み入る場面に 立たされているわけでもある-」。「こうして今や諸個人は、自己確証に至るためだけでなく、そもそも生存を確保 するためにすら、現存の生産諸力の総体を獲得しなければならない、という事態に立ち至っている。 この獲得は、第一に、獲得さるべき対象によって規定されるのであって、・・・現存の生産諸力と交通に照応するひとつ の普遍的な性格を持たざるをえない。・・・」この獲得はまた、第二に、獲得する諸個人によって規定される。一切の 自己活動から完全にしめ出されている現在のプロレタリアートのみが、彼らの完全な、もはや局限されざる自己活動を 遂行しうる態勢にある。しかるに、この完全な自己活動は生産諸力の総体の獲得、そしてそれに伴う諸能力全体の展開 に存する。旧来の革命的獲得は、いずれも局限されたものであった。限定された生産用具と限定された交通によって 自己活動が局限されていた諸個人は、この限定された生産用具を獲得し、従って、新しい限定性をもたらしたにすぎな かった。彼らの生産用具は彼らの財産となったが、彼ら自身、分業のもとにとどまり、彼ら自身の生産用具に服属した のであった。・・・これに対してプロレタリアートの獲得においては、一群の生産用具が各個人に、そして財産が全ての 個人に服属せしめられねばならない。現代の普遍的な交通は、全ての個人に服属せしめる以外、他のいかなる仕方でも それを諸個人に服属せしめることはできない。獲得は、第三に、それを遂行する様式によって規定される。それは結合 (団結)と革命によってのみ成就されるのだが、この結合は、プロレタリアート自身の普遍的な性格に規定されて普遍 的な結合でしかありえず、また、当の革命も、そこにおいて、一方では旧来の生産様式・交通様式、社会編成の力が 転覆され、そして他方では、プロレタリアートの普遍的な性格と獲得の貫徹に必要なエネルギーが展開され、さらには、 プロレタリアートが旧来の社会的地位からしてまだ身に残している一切のものをその過程で削ぎ落とす、そういう性格 のものである。」 p429「この段階においてはじめて、自己活動と物質的生活とが一致するのであって、このことは、個人の全体的個人へ の発展ならびに一切の自然生的性格の剥奪に照応し、さらに言えば、労働の自己活動への転化、そして旧来の制約され た交通の、諸個人としての諸個人の交通への転化に照応する。結合した諸個人による全生産力の獲得とともに私有財産 は廃絶される。旧来の歴史においては、その都度の特殊条件が偶然的なものにみえたのに対して、いまでは諸個人自身 の分離、各人自身の特殊的な私的取得の方が偶然的なものになってしまうのである。」 p429(ヌ)共産主義運動と共産主義機構の歴史的特質。 「共産主義が旧来のあらゆる運動と異なるところは、それが旧来のあらゆる生産関係と交通関係の基礎を覆し、あらゆ る自然生的な諸前提を、はじめてこれまでの各世代の人々の産物として、意識的に取り扱い、その自然生的性格を剥い で結合した諸個人の力に服せしめるところにある。それ故、共産主義の機構は本質的に経済的であり、諸個人が結合す る諸条件の物質的創出である。それは現存の諸条件を結合の諸条件たらしめる。共産主義が創出する確固たるもの、 それは一切の個人から独立な存立物-といっても、それが諸個人のこれまでの交通の産物に他ならない限りでの話だが -を不可能ならしめるべき現実的な土台、まさしくこれである。 P430(ル)”人間の自己疎外”というごときイデオロ-グどもの顛倒とその次第。 「もはや分業のもとに包摂されない諸個人を、哲学者たちは『人間』という名のもとに理想として表象してきた。 そして、これまでの各歴史段階における諸個人に『人間』を押し込み、それを歴史の推進力として論述するという具合 にして、我々が以上展開してきた全過程を『人間』の発展過程として捉えたのであった。そういう次第で、歴史の全 過程が『人間』の自己疎外過程として捉えられた訳であるが、事の本質に即していえば、これは前の段階の諸個人に後 の段階の平均的個人を絶えず(次々に)押し込み、後代の意識を前代の諸個人に押し込むことに由来するものである。 この顛倒-これは現実的な(歴史的)諸条件を初めから捨象している-によって、歴史全体を意識の発展過程に変えて しまうこと(観念論的な歴史把握)が可能ならしめられたのである。」(p430)TOP |

『経済学批判』序言(1859年)(マルクスの経歴に関する自己紹介①)(ページは「国民文庫」版による)TOP (唯物史観の定式)TOP |

『経済学批判』序言(1859年) (マルクスの経歴に関する自己紹介②) TOPロンドン 1859年1月 カール・マルクス TOP |

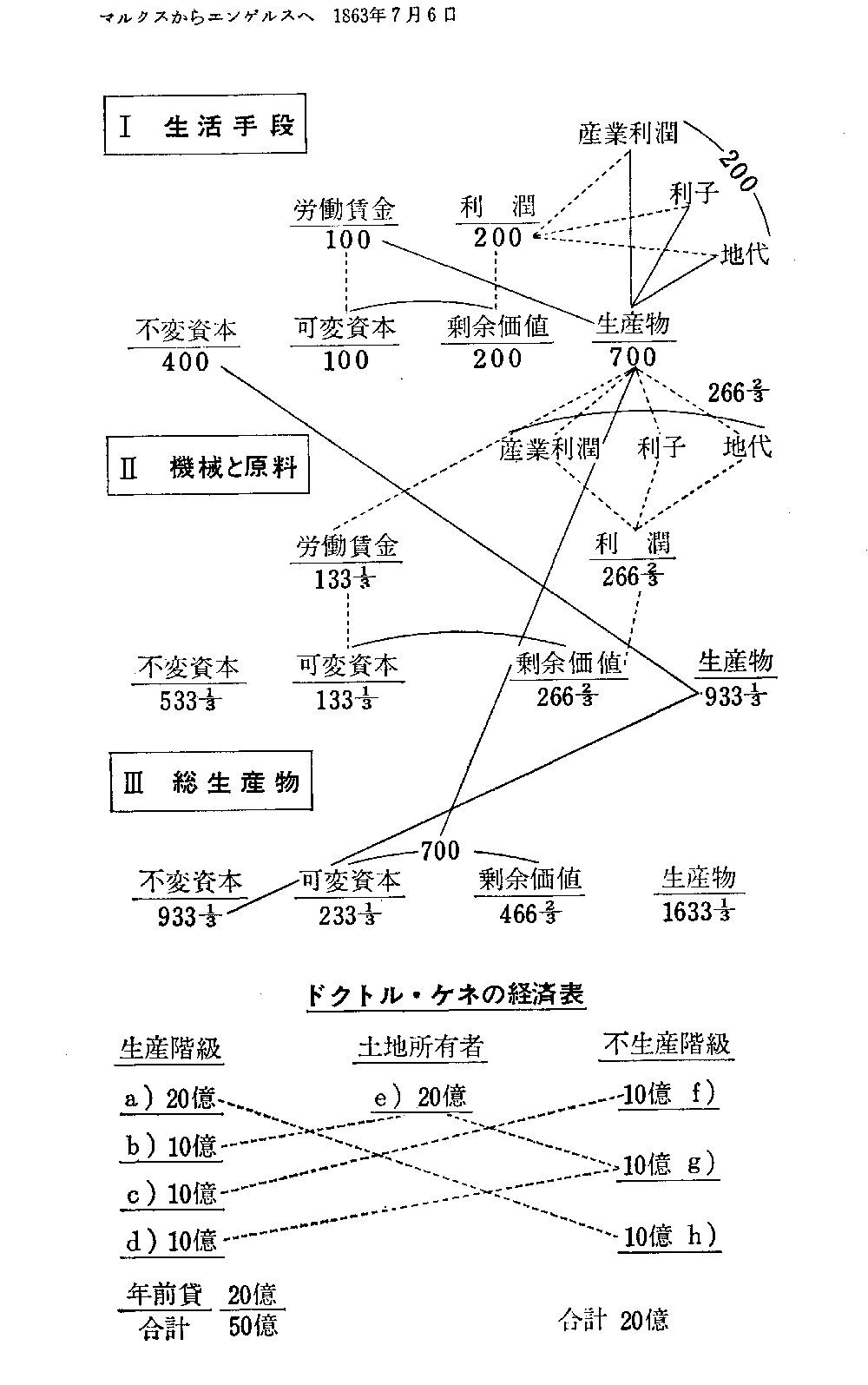

★ケネ-経済表のマルクスによる解説は、下記をご覧ください。 TOP マルクスの自筆経済表(1863.7.6マルクスからエンゲルスへの手紙) TOP  ★ケネ-経済表のマルクスによる解説は、下記をご覧ください。 TOP |

マルクスの「経済表」の解説(1863.7.6エンゲルス宛手紙) TOP 第一部門は生活手段、第二部門は機械と原料(生産手段)、第三部門は総再生産です。 総再生産過程の経済表は、生産物を巡る社会的諸階級の相互関係が一目瞭然と判ります。 マルクスが言うようにこの経済表は、「資本論」最後の章に総括として現れるもので、資本主義的 生産様式をとる歴史的社会の鑑といえるもので、ここに銘記する所以です。 これはマルクス経済表の解説で「資本論について関する手紙」P129~P134に翻訳があります。 以下、マルクスの経済表の解説でエンゲルスに宛てた手紙から抜粋です。 「マルクスのエンゲルス宛ヘの手紙」(1863.07.06)より ----------------------------------------TOP (中略) 同封の「経済表」は僕がケネーの表の代わりに立てるものだが、もし君がこの暑さのなかでも できるなら、いくらか念入りに見てくれたまえ。そして、なにか疑念があったら知らせてくれた まえ。これは総生産過程を包括している。 君も知るように、アダム・スミスは「自然価格」または「必要価格」を賃金と利潤(利子)と 地代とから構成している- したがって全体を収入に解消させている。 この不合理はリカードにも伝えられている。といっても、リカードは地代をたんに偶然的なもの としてカタログから除いてはいるのだが。ほとんどすべての経済学者がこれをスミスから受け継い でいる。そして、これに反対する経済学者らはまた別の不条理に陥っている。 スミス自身も、社会にとっての総生産物をたんなる収入(それは年々消費されうる)に解消さ せることの不合理は感じていて、他方で各個の生産部門については価格を資本(原料や機械など) と収入(労働賃金、利潤、地代)とに分解している。 そうすると、社会は毎年新しく資本なしで始めなければならないことになるだろう。 ところで、僕の表について言えば、これは僕の本の最後のうちの一章のなかに総括として載せる ものだが、そこでは理解のために次のことが必要だ。 (1)数字はどうでもかまわない。何百万かを意味するものとしてもよい。 (2)ここで生活手段というのは、消費財源の中に年々はいって行く(または、この表からは除外 されている蓄積がなければ消費財源のなかに入りうるであろう)すべてのもののことだ。 第1部類(生活手段)では全生産物(700)が生活手段から成っており、従って当然のこと として不変資本(原料や機械や建物など)のなかには入らない。 同様に第2部類では全生産物が、不変資本を形成する諸商品から、すなわち原料や機械として ふたたび再生産過程に入っていく諸商品から、成っている。 (3)上昇線は点線になっており、下降線は直線になっている。 (4)不変資本は、原料や機械から成っている資本部分だ。可変資本は、労働(力)と交換される 資本部分だ。 (5)たとえば農業などでは同じ生産物(たとえば小麦)の一部分は生活手段を形成するが、他の 一部分(たとえば小麦)は再びその現物形態のままで(たとえば種子として)原料として再生産に 入っていく。だが、これは少しも事柄を変えるものではない。というのは、このような生産部門は、 一方の属性から見れば第2部類のなかに現われ、他方の属性から見れは第1部類のなかに現われる からだ。 (6)そこで、全体の要点は次のようになる。 第1部類。生活手段。労働材料と機械(すなわち機械のうち損耗分として年間生産物のなかに はいって行く部分。機械などの未消費部分は一般に表のなかには現われない)は、例えば400 ポンドに等しい。 労働(力)と交換された可変資本=100は300として再生産される。 (※可変資本=v(100)剰余価値=m(200)とすればv+m=300剰余価値率m/v=200%) というのは、100は労賃を生産物で補填し、200は剰余価値(不払剰余労働)を表わすからだ。 生産物は700であって、そのうち400は不変資本の価値を表わしているが、この不変資本は 全部が生産物のなかに移っており、したがって補填されなければならない。 可変資本と剰余価値との割合がこのようになっている場合には、労働者は労働日の三分の一を 自分のために労働し、三分の二を彼の自然的上役(natural speriors)(資本家)のために労働 する、ということが仮定されている。 つまり、100(可変資本)は、点線で示されているよぅに、労賃として貨幣で支払われる。 労働者はこの100をもって(下降線で示されているように)この部類の生産物すなわち生活手段 を100だけを買う。 こうしてこの貨幣は第1部類も資本家階級に還流する。 剰余価値200は、その一般的な形態では利潤であるが、これは、産業利潤(商業利潤を含む) と、さらに産業資本家が貨幣で支払う利子と、同じく彼がやはり貨幣で支払う地代とに分かれる。 この産業利潤や利子や地代として支払われた貨幣は、それをもって第1部類の生産物が買われる ことによって、還流する(下降線で示されている)。 こうして、第1部類の内部で産業資本家によって支出されたすべての貨幣は、生産物700の うちの300が労働者や企業家や金持ちや地主によって消費されるあいだに、全部が彼のもとに 還流する。第1部類に残っているのは、生産物の剰余分(生活手段での)400と不変資本の 不足分(生産物に入っていった為)400とである。 第2部類。機械と原料。 この部類の全生産物は、生産物のうち不変資本を補填する部分だけではなく、労賃の等価と 剰余価値とを表わす部分も、原料と機械とから成っているので、この部類の収入は、それ自身の 生産物においてではなく、ただ第1部類の生産物でのみ実現されることができる。 しかし、ここでなされているように蓄積を除外すれは、第1部類が第2部類から買うことができる のは、ただ第1部類がその不変資本の補填のために必要とするだけの量であり、他方、第2部類は その生産物のうち、ただ労賃と剰余価値とを表わす部分(収入部分)だけを第1部類の生産物に 支出することができる。 こうして、第2部類の労働者たちはその貨幣=1331/3を第1部類の生産物に支出する。 同じことは第2部類の剰余価値でも行なわれる。これは、第1部類におけると同様に、産業利潤と 利子と地代とに分かれる。 こうして、貨幣での400が第2部類から第1部類の産業資本家のもとに流れて行き、そのかわりに 第1部類はその生産物の残り=400を第2部類に引き渡す。 この貨幣400をもって、第1部類はその不変資本=400の補填のために必要な物を第2部類 から買い、このようにして第2部類には、労賃と消費(産業資本家自身や金持ちや地主の)に支出 された貨幣がふたたび流れこんでいく。そこで、第2部類にはその総生産物のうち5331/3が残って おり、それをもって第2部類はそれ自身の損耗した不変資本を補填する。 一部分は第1部類の内部で行なわれ、一部分は第1部類と2とのあいだで行なわれる運動は、 同時に、どのようにして両部類のそれぞれの産業資本家たちのもとに、彼らがふたたび新たに労賃や 利子や地代を支払うための貨幣として還流するか、ということを示している。 部類3は総再生産を表わしている。 第2部類の総生産物はここでは全社会の不変資本として現われ、第1部類の総生産物は、生産物の うちの、可変資本(労賃の財源)と互いに剰余価値を分け合う諸階級の収入を補填する部分として、 現われる。 ケネーの表をその下に入れておいた。これはこの次の手紙で簡単に説明しよう。 失敬 君の K・M ついでに。エトガル・バウアーは職を得た - プロイセンの新聞局で。 ---------------------------------------TOP 以上。 |

2023/09/26 TOP ケネー経済表のマルクスによる解説(①) 出典は(マルクス・エンゲルス選集第14巻。『反デューリング論』・2篇第10章「批判的学史」) (①p416~p425) ・p416マルクスは、『反デューリング論』・2篇第10章の「批判的学史」の中で、次のよう にケネーの「経済表」を紹介している。 --------------------------------------------------------------------------------- ※フランソワ・ケネー(1694~1774)経済表(1758) ※アダム・スミス(1723~1790)国富論(1776) 「重農学派は、ケネーの『経済表』(1758年)という1つの謎をわれわれに残した。・・・ 一国の富全体の生産と流通とに関するフィジオクラート(重農主義者)の観念を一目で 分かるように示す筈であったが、・・・この表は、その後の経済学会にとっては極めて分か りにくいものであった。」と。 ・p420重農主義者の理論では、社会は次の3階級に分かれている。 (1)生産的な、 つまり現実に農業で働いている階級-借地農業者と農業労働者。彼らが生産的と呼ばれ るのは、その労働がある剰余即ち、地代を残すからである。(2)その剰余を自分の物と する階級。地主やこれに従属する人々、国王や国家によって支給を受ける官吏、そして 最後に10分の1税の横領者という特殊な性質を持った寺院をも含む。」 ・p420簡単にする為に、第一の階級を「借地農業者」と呼び、第二の階級を「地主」、 第三は、商工業階級、または不生産階級である。不生産というのは、重農主義者の見解 によれば、彼らは生産階級から提供された原料に対して、ただ彼らが生産階級から提供 された生活資料を消費するのと同じだけの価値しか付け加えないからである。 ・そこでケネーの『経済表』が明らかにしなければならないことは、一国(フランス) の年々の総生産物が、これら3つの階級の間にどのように流通し、また年々の再生産に どのように役立つか、ということである。 ・p421『経済表』の第一の前提は、ケネーの時代の意味での借地農制度とそれに伴う 大規模農業とが一般に普及していること。その際、手本となったのは、ノルマンディ、 ピカルディなどフランスの二三州である。 ・従って、借地農業者は農業の現実的指導者として現れ、『経済表』では生産的階級 全体を代表し、地主に対して貨幣地代を支払うのである。借地農業者総体は100億 リーブルの投下資本または資産を持つものとされ、その内の五分の一つまり20億 リーブルは、年々補填される経営資本だとされているが、この見積もりは、前記諸州 の最もよく耕作されている借地農場を標準としたものである。 ・p421その他の前提は次の通りである。(1)簡単化の為に、価格は不変で、単純再生産 が行われる。(2)ただ1階級だけの内部で行われる流通は除外され、単に階級間の流通 だけが考慮される。(3)経営年度内に階級から階級へと行われる一切の売買は、ただ 一個の総額に総括されている、ということである。 ・最後に、ケネーの時代にはフランスでは、・・・農家本来の家内工業は、食料品以外の 自分たちの必需品の大部分を調達したのであって、従ってここでは、それが農業の当然 の付属物として前提されている、ということを記憶しておかなければならない。 ・p421『経済表』の出発点は、総収穫、つまり、『経済表』のすぐ上部に示されている 年々の土地生産物から成っている総生産物、またはその国、-ここではフランス-の 「総再生産」である。この総生産物の価値量は、商業諸国民のもとでの土地生産物の 平均価格に従って評価され、50億リーブルとなっているが、この額は、当時の・・・ フランスの農業総生産物の貨幣価値をほぼ言い表している。 ・p422だから、50億の価値をもつこの総生産物は、生産的階級の、つまり、百億の 投下資本に対応する年額20億という経営資本を支出してそれを生産した借地農業者 の手中にある。 ・経営資本の補填に必要な、それ故また農業に直接従事する一切の人々の生計に必要 な、農業生産物、つまり生活資料や原料等は、現物のまま総収穫から控除されて新た な農業生産に支出される。価格の不変と単純再生産が前提されているから、総生産物 のうち控除されるこの部分の貨幣価値は、20億リーブルに等しい。それ故、この部分 は一般的流通に入り込まない。(※) (※前提(2)により、流通は、それが1階級の範囲内だけで行われる流通は、別々の 階級間で行われるのでない限りは、『経済表』から除外されているからである。) ・p422総生産物から経営資本の補填を除けばあとには30億の剰余が残るが、うち 20億は生活資料、10億は原料である。借地農業者から地主に支払わなければならない 地代は、20億である。どうしてただこの20億だけが「純性差物」または「純所得」の 見出しのもとにでてくるかは、やがて明らかになるであろう。 ・ところが、50億の価値をもつこの農業的「総再生産」-そのうち30億が一般的流通 に入り込む-の他に、『経済表』の中に示された運動が始まる以前に、なお国民の総 「貯蓄」である20億の現金が借地農業者の手中にある。事情はこうである。・・・ ・p423『経済表』の出発点は同時に一経済年度の終点をなすものであって、これに続い て新しい経済年度が始まる。総生産物のうち流通に入るように定められた部分は、新 年度中に他の2階級の間に分配される。だが、これらの一年度全体にわたって行われる 運動は、『経済表』にとっては、・・・一年度全体を一挙に含む行為のうちに総括される。 こうして、1758年の終わりには借地農業者階級が1757年に地代として地主に支払った 貨幣つまり20億は、再びこの階級に流れ帰り、これによってこの階級は、この金額を 1759年に再び流通に投げ入れることができるのである。 ・p423地代を巻き上げる地主階級は、まず支払いの受取人の役割で現れる。ケネーの 前提によれば、本来の地主は20億の七分の四だけを受け取り、七分の二は政府に、 七分の一は税受取人(官吏)の手にはいる。ケネーの時代、寺院はフランス最大の 地主であって、その上なお、他の一切の土地財産から十分の一税を受け取っていた のである。 ・p424「不生産的階級」が一年度に支出する経営資本(年前貸)は、10億の価値を もつ原料である。というのは、道具や機械などは、この階級自身の生産物の内に入る からである。これらが『経済表』に無関係なのは、専らその階級内部で行われる商品 流通と貨幣流通がこれに関係しないのと同じことである。 ・不生産階級が原料を加工商品に転化する労働に対する報酬は、この階級が一部分は 直接に生産階級から、一部分は間接に地主を通じて受取る生活資料の価値に等しい。 この階級は、それ自身、資本家と賃金労働者とに分かれるとはいえ、ケネ-によれば 一階級全体として、生産階級と地主階級とのお雇いものである。 ・工業的総生産物とそれらの総流通とは、同様にして一個の全体に総括されている。 それ故、『経済表』に示された運動の開始にあたっては、不生産的階級の年々の商品 生産高はことごとく彼らの手中にあるということ、従って彼らの全経営資本、つまり 10億の価値をもつ原料が20億の価値をもつ商品に転化され、この半分はこの転形中 に消費された生活資料の価格を表すという事が前提されている。(p425) (①了)TOP |

TOP

TOP